imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB],帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产,同时支持去中心化币币兑换功能 ...

文|万茜

咖啡端上来后,Jess 要求暂时打断我们正在进行的谈话,从包里拿出手机,将咖啡杯拿铁艺术放入取景器:

“可惜我的手机没有SIM卡,不然(有数据的话)我就把这张照片上传到朋友圈了。”

杰西来自波多黎各,这是她来中国的第一个月。

来上海工作前,她看了很多关于黑人在中国生活的艰辛的资料,这让她有些担心。但那时,她的男朋友乔已经来上海工作了。乔不善言辞,向她形容上海是“一个大城市,就像纽约一样”,并提醒她“一定要下载微信”。

Jess 听从了建议,下载了微信,开始给上海的公司发简历。当时,她并不觉得微信这个聊天工具有什么特别,只是用它和在中国工作的男朋友聊天、发信息。

到中国后,杰斯惊讶地发现微信能做这么多事,一周后,她用微信解锁了街上的一辆共享单车,直接从黄陂南路骑到上海建国西路去上班。

Jess发现她的中国朋友经常提到“APP”三个字母。一开始她不知道人们在说什么,后来才知道他们在讨论手机里的应用程序“App”——“除了中国,其他地方都不这么叫。”

然而,种类繁多的中国本土应用程序层出不穷,改变着生活在这片土地上的人们的生活,涵盖从通讯到饮食、起居的一切。

这些给生活带来便利、从功能到UI设计都极具“中国特色”的手机软件,对于生活在这里的外国人来说,会是一个令人困惑、遥远的存在,还是会成为让他们更加依赖中国生活的因素?

微信已成为手机的瑞士军刀

截至2016年,微信活跃用户总数超过8亿,其中海外用户超过7000万。《纽约时报》文章如此介绍微信:“在中国,微信把电子商务和限时服务结合得如此完美,西方很多公司正在迎头赶上”,“微信是一个——用一个可能不太恰当的词来说——超级应用,它就像一把瑞士军刀,能帮你搞定一切”。

Paul是一名在中国生活了四年的美国人,2011年,他在中国朋友的推荐下开始使用微信,如今微信已经成为了他最常用的聊天工具。他会跟美国朋友说:“如果你想联系我,最好的方式就是用微信。”

保罗

每天早上起床和晚上睡觉前,保罗都会用微信和朋友聊天,或者看看朋友圈的最新动态。由于在上海东华大学读了一年半的课程,之后又单独学习了中文,所以他基本上能听懂朋友们发的中文朋友圈。

他本人不太喜欢在社交软件上分享生活,大概一个月更新一次状态,用中文书写,有时候会发一两段短视频。

在国外,人们经常使用的聊天软件比如,,Line等等。

Jess 之前就是一个微信用户,除了基本的聊天功能,用户可以更换皮肤,有的人的界面是粉色,有的人的界面是绿色。Jess 很喜欢这种个性化的设置,所以当她看到大家的微信界面都一样时,她不禁想,“为什么不弄得不一样呢?”

但在中国继续使用国外的聊天软件并不是那么方便,大多数聊天软件需要翻墙才能使用。因此,如果外国人在中国生活时间长了,会倾向于向身边的亲朋好友推荐微信,以便保持联系。

这位荷兰女孩断断续续在中国生活了大约四年。她的朋友给她起了个中文名字“云涵”。2007年,她作为短期交换生来到北京时,她的大多数中国朋友还在用QQ。但当2014年她回国工作时,几乎每个人都开始用微信了。

她会向几个想每天保持联系的亲密朋友推荐微信,包括当时生活在国外的男朋友,因为使用微信的视频功能更方便。

但对那些没有在中国生活过的外国人来说,微信只是一个联系中国朋友的工具。有一次我打开男朋友的微信,发现“好友列表里只有一个人”。

如今她是一名记者,为一家荷兰报纸撰写自己在中国的生活。她的中文很好,交流起来没有太多障碍。作为非虚构写作爱好者,她经常花很多时间在微信上看文章。她说自己阅读中文的速度不是很快,一天能看十篇左右,其他基本都是快速浏览。

她知道微信上有一些为外国人提供生活服务和信息的订阅号,“但做得不太好”。她在微信上有一个400人的大群,里面聚集了在雍和宫附近工作和生活的外国人。有什么事,大家会直接在群里交流。

Paul还加入过不少微信群。他觉得很有意思的是,微信群里会时不时有人突然发红包,打开后发现里面是几毛钱的人民币。很多外国人刚接触“红包”时,都会觉得这种收钱方式“怪怪的,后来就觉得挺好玩的”。

保罗曾经加入一个很多人的微信群,群里他一个人也不认识。突然有人给他发了一个红包,他立刻打开,发现里面居然有二三十块钱。这在抢红包史上已经是一笔“巨款”。

他觉得有些尴尬。因为有时候,微信群里发红包,总会有某种要求,比如请群里的人帮忙转发某条信息。保罗心想,收到这么大的红包,是不是得做点什么?但看了一会儿,他发现,收到红包的人都回复了“谢谢”,没有人要求他还钱。于是,他把钱留了下来。

根据微信团队发布的《2016年微信数据报告》,50%的用户每天使用微信的时间为90分钟。

Jess对此并不感到意外,因为之前她也在微信上花费了大量的时间,她甚至觉得人们在微信上可以完成比在微信上更复杂的事情,比如给房东转账或者处理一些工作上的事情。

然而,“微信唯一的缺点是,没有它你就活不下去”,杰斯说,“每个人都必须通过微信与他人联系。想想看,这是不幸的。我不知道这是否会影响一个人的独立性。没有微信,一个人能活得好吗?或者真正成为中国的一部分吗?”

“买买买”的心态遇上移动支付

2016年,她向自己工作的荷兰报纸投稿了一篇文章,描述了她观察到的现象:在北京,就连一些看似不显眼的小店,比如水果店、红薯摊,都可以接受手机支付。

此前,荷兰人认为在广告中加入二维码是一种“愚蠢”的营销方式,因为没人会扫描那些丑陋的黑色方块——这一现象直到最近才有所改变。

Paul现在是个无现金的人,在上海出门只带手机,习惯用支付宝支付。无论是在便利店还是餐厅,只要看到蓝色图标和二维码,他就会拿出手机,打开支付页面,给店员看,很少被店员告知不能用移动支付。

她也享受到在北京使用微信支付的便利,但不如保罗的方便,有时也会遇到一些麻烦。

她虽然生活在北京,但公司在荷兰,老板会直接把工资打到她的荷兰账户上。因此,她每次都需要经过一系列手续,比如把欧元转入、兑换到中国银行卡上,再兑换成人民币,才能打到微信钱包里。为此,她每隔一段时间就需要请半天假去银行网点处理这个问题。有时为了方便使用,她会先让中国朋友通过微信给她转账,然后再通过银行把钱转给朋友。

她也申请了支付宝,但中间好像出了点问题,一直没成功。后来她发现在国内上淘宝购物,可以选择用境外信用卡支付,于是就把注册支付宝的事情搁置了。

每次保罗回到美国,他都会因为不能像在国内那样用手机支付而感到有些困扰,不过习惯之后,就不会造成太大的问题了。

回到荷兰后,我更习惯用信用卡支付。在国外,移动支付的普及率没有国内高,用户“刷卡”的习惯更加根深蒂固。而且刷卡流程也变得更加便捷。比如现在在荷兰,如果消费金额在25欧元以下,就可以直接用信用卡支付,无需输入密码。这种简化、快捷的支付方式很受当地顾客的欢迎。

另一方面,习惯用信用卡支付的外国人有时也会对移动钱包的安全性表示怀疑。我的一位英国朋友一直对移动支付持怀疑态度,因为他父亲的手机被人偷偷扫描了二维码,手机里的钱就被弄丢了。

Jess 仍随身携带零钱包,一个帆布小包,但这并不是因为她害怕丢失钱财。在她看来,支付安全确实值得担心,但只是广义上的。

“我们生活在这样一个世界,各种各样的交流以不同的方式发生着。如果有什么事情要发生,那它就一定会发生,”杰斯说。“尤其是现在,黑客的技术越来越高超。”

杰斯

相比于安全问题,她更担心的是,一旦微信钱包和工资卡绑定,很容易发生冲动消费。

因为看不到账户里有多少钱,我忍不住买了很多看上去很美但其实没什么用的东西。“如果我手机里有很多钱,只要在屏幕上点击几下就可以买东西,我想我两天内就会破产。”

生活方式的改变从“叫外卖”开始

每天中午,保罗最重要的事情就是打开手机上的外卖APP。

他是外卖的狂热粉丝,几乎每天都会选择外卖当午餐。而且他对外卖应用没有任何负面评价。

有人抱怨送餐速度太慢,但他表示自己一般都会提前订餐,所以不会太晚;有人抱怨食物不好吃,但他觉得虽然有时食物没有照片上那么好吃,但可能是因为不知道对食物有什么期待,所以觉得还可以接受,并没有特别糟糕的外卖体验。

因为公司附近吃饭的地方不多,午休时间只有一个小时,外卖可以扩大他的美食搜索范围。如果午餐吃得很快,午休时间还有些时间,他就会选择出去走走。

他最常用的外卖APP是上海一个开餐馆的朋友推荐的,虽然后来他也了解并尝试过其他外卖APP,但他还是用自己最习惯的那款。

Paul 用过大众点评,使用方式和 Yelp 类似,其他外卖APP的界面设计也大同小异,所以即便是刚来中国、完全不懂中文的外国人,也能轻松学会使用类似APP,找到订餐服务。

在上海生活一周后,Jess在朋友的推荐下成为了外卖的忠实用户,每天要订两次午餐,甚至希望能订第三次。

首先,因为她喜欢中国菜。上海这边的口味偏甜,但她很喜欢。另外,虽然她看不懂外卖APP上餐厅的中文介绍和用户评论,但她认为不需要看懂,只要看看图片imToken官网下载,点上菜,就足以让她兴奋不已。

“我是一个很容易将事物与图片联系起来的人,所以每次我订外卖时都会很开心。当食物送到时,可能看起来不如照片上那么好看,但我仍然会很兴奋。我喜欢惊喜。”

杰西曾在纽约工作过一段时间。纽约的每家餐厅都有自己的配送系统,所以如果你想订外卖,可能得打开五个网站。“能在一个平台上订这么多餐厅的外卖真是太棒了。”

满意度高与外国人本身对外卖服务的期望值相对较低有关,而这种“低期望”带来的惊喜也体现在他们生活的其他方面。

Jess刚到上海时,最大的惊喜就是一切都进行得很顺利,超出了她的预期,不仅对外卖服务很满意,而且到医院只需要排队一个小时就能解决问题,这让她很满意。

她的家乡波多黎各被很多人认为是“半个天堂”。这里每天都充满阳光和海滩,天气也很少变化。不过当地人的生活节奏也很慢,做什么事都很慢。交一次电话费可能需要六个小时,去医院挂号看病可能需要九个小时。

“我以前总是等待很长时间,但现在我觉得一切都发生得更快了。”

不过,并非所有外国人都对通过手机订外卖如此热衷。

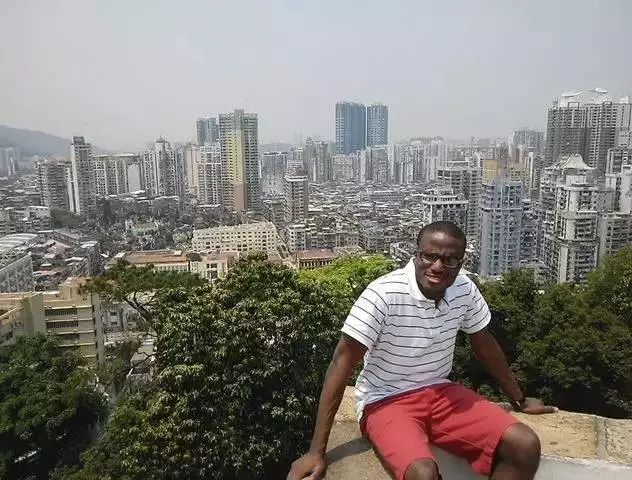

加纳人安迪现在在上海一家咨询公司工作,经常加班到八九点才回家。当他累得不想做饭时,就会通过外卖订餐,但他一直担心外卖的安全问题,“因为看不到食物是如何烹制的。”

她也尝试过叫外卖冷钱包app下载,但她觉得这不是她喜欢的生活方式,她还是更喜欢在餐厅吃饭。

每个App诞生都是为了解决用户的生活痛点,为人们提供更多的选择。

是否通过手机订外卖是个人的选择,但当人们讨论这个决定时,却被卷入了移动互联网带来的生活方式革新的风暴之中。

每个人都生活在手机里

她说,很多朋友都告诉她,来中国后,使用手机的频率更高了,“虽然我们(荷兰)这边可能会有同步的变化。”毕竟随着科技的发展,全球手机用户使用手机的频率都比以前高,“但这里(中国)的变化特别快。”

生活方式的改变往往归结于细微的使用习惯,比如使用应用程序叫出租车或使用共享单车。

由于Uber在美国非常流行,很多外国人在中国生活时也会使用Uber,但他们发现这里的打车软件普及度远高于北美市场,似乎人人都在用打车软件,不仅叫快车、叫私家车,还会叫出租车。

她很少打车,但朋友一直向她推荐滴滴。她听很多朋友说,如果不打车,直接在路上打车很难。但她觉得自己住在北京市中心,所以“打车难”的感觉不是特别强烈。只有需要去北京很远的郊区时,才会考虑用车。

相比之下,她更喜欢尝试共享单车,在荷兰,大多数人都喜欢骑自行车出行,她也不例外。

由于她懂中文,所以在摩拜单车小程序上线之前,她就下载了摩拜单车,并按照界面的提示开始注册。

很多新兴的生活软件无法那么快推出英文版本,所以对于生活在中国的外国人来说,语言还是构成了一定的使用门槛。

当新的应用程序出现时,外国人往往更多地依赖朋友的推荐,而不是立即下载来探索。

因为实名制,我发现每次注册一个新应用,都要上传一张自己手拿护照、露出全脸的“搞笑”自拍照,然后还要经过人工审核才能使用。

因为是实名制,所以必须拿着身份证拍照才能注册

也许是因为注册一个新软件的麻烦,外国人在熟悉一个软件之后往往很难改变使用习惯,除非两个软件之间真的有很大的差别。

中国竞争激烈的市场常常让外国人感到困惑,在一些外国人还没搞清楚如何使用突然出现在街头的橙色自行车时,突然出现了很多车身贴有二维码的黄、绿、蓝色自行车。

其实,除了聊天、移动支付、订外卖、打车,很多应用已经渗透到我们的生活,改变着当代人的生活方式,比如无处不在的直播文化、餐厅就餐提前报号的软件、二手物品交易平台、社区快递柜代收包裹的快递APP等等。

每个应用程序似乎都想尽一切办法进入每个人的生活并占据一席之地。

这些在中国生活的便利很难向国外的朋友介绍。中国本土应用往往因为本土用户众多而显得很出名,但它们很少走出国门,成为像 或 Uber 那样的世界级生活方式应用。

此外,快递、外卖等服务也因为中国劳动力成本低而得到广泛推广。我认为,中国本土应用出海需要花很多精力重新设计,以适应国外市场。

Jess向波多黎各的朋友们推荐微信,但朋友们都遗憾地说:“这么多功能我们在这里用不了。”

“我相信中国人会让微信出现在每个人的手机上。也许有一天它会成为全民聊天。”Jess 非常乐观。

科技的发展无疑给我们的日常生活带来了便利,或许唯一的缺点就是我们已经离不开它们了。

但世界似乎注定会这样发展,每个人都生活在自己的手机里。

虽然才来中国一个月,但Jess觉得自己可以在这个国家生活更长时间。她是因为现在的男朋友来到上海的,如果有一天他们分手了,她觉得自己也有足够的信心在这个城市独立生活。

和她聊完几天后,我收到了新的好友请求。Jess 修好了她的中国 SIM 卡问题,注册了新的微信账户,并向我发送了好友请求。

到中国后的第43天,她发了人生中第一条朋友圈。

点击图片查看相关内容详情

/ 真诚作家联盟 /

内容越多,真诚越少,这是我们这个时代的悲剧

真诚、小众的写作能量应该聚集起来

为此,桑威奇发起成立了“真诚作家联盟”

打破彼此“孤岛”的创作困境

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。