imToken 是一款全球领先的区块链数字资产管理工具[ZB],帮助你安全管理BTC, ETH, ATOM, EOS, TRX, CKB, BCH, LTC, DOT, KSM, FIL, XTZ 资产,同时支持去中心化币币兑换功能 ...

阅读提要

2022年10月31日,香港特区政府发表虚拟资产政策宣言,阐述了推动香港发展成为国际虚拟资产中心的政策愿景。展望未来,围绕虚拟资产价值链上的创新有望持续赋能虚拟资产行业蓬勃发展、进一步丰富香港多元金融体系。本报告在系统梳理全球虚拟资产行业发展现状及监管动态的基础上,分析了香港虚拟资产业态可能的发展趋向和机遇。

正文内容

01./

虚拟资产的概念、特征与类型

(一)概念界定:技术特性+私人属性

目前对于虚拟资产的内涵,尚未有统一界定。金融稳定理事会(FSB)将虚拟资产( asset)定义为主要使用加密技术、分布式账户或类似技术,并由此产生部分内在价值或者感知价值的私营部门资产。巴塞尔委员会将加密资产(-asset)定义为主要依靠密码学、分布式账本或类似技术的私人数字资产,可用于支付或投资目的,或用于获取商品或服务[1]。香港证监会认为,虚拟资产是以数码形式表达价值的资产,其形式包括数码代币(如功能型代币、稳定币,或以证券或资产作为支持的代币)和任何其他虚拟商品、加密资产或其他本质相同的资产,不论该等资产是否构成《证券及期货条例》所界定的“证券”或“期货合约”,但不包括由中央银行发行的数码形式货币,即法定数字货币[2]。

尽管表述有差异,但都强调了虚拟资产的技术特性及私人属性,特别是香港证监会明确指出虚拟资产不包括法定数字货币。本报告沿用一致的界定,即虚拟资产是基于加密技术、分布式账户或类似技术的以数字形式存在的资产,包括原生虚拟货币(如比特币BTC)、机构稳定币(如USTD等)、还包括代币化资产Token(如以证券或资产支持的代币、数字藏品NFT)等。

从以上界定可以看出,相较于实物资产,虚拟资产具有以下几个方面的特征:一是数字化和虚拟化,不具备有形的实物形态,只能通过电子化途径存储或者转让。二是使用加密技术,包括密钥和哈希算法,实现数据的安全传输。三是运用分布式账户技术(DLT)来记载、管理信息和数据,实现数据记录的唯一性、连续性和不可篡改性。四是依托智能合约管理不同交易,实现产权鉴别、交易及相关功能。

尽管在实践中,与虚拟资产相关的称谓不少具有货币字眼,比如虚拟货币( )、加密货币(-)、数字货币( )、代币(token)、圈币(coin)等,但虚拟资产的私人属性,强调其不具有货币属性,这一点目前基本形成了共识。2018年3月,20国集团财政部长和中央银行行长会议发布联合公报,表示“虚拟资产”不具备“货币”的关键属性。金融稳定理事会、巴塞尔委员会等国际组织和多数国家的中央银行、监管机构也明确表示,除央行数字货币外的虚拟资产,不论在市场称谓中是否使用“货币”字样均不具法定货币的基本属性和功能。

(二)虚拟资产的类型:两个“三分法”

近年行业创新活跃,市场上出现了种类繁多的虚拟资产,根据用途及目的,大致可分为三类,第一类是作为支付或交换媒介,通常被称为虚拟货币。第二类是作为资金筹集的载体,投资者获得代币以期在未来获得回报,与有价证券性质相似。第三类是功能代币( ),可以在发行人平台上交换服务、产品或其他利益。

根据产生机理,大致也可以分为三类,第一类是原生代币,如比特币、以太坊,基于区块链网络由计算机创建,没有底层基础资产。第二类是由机构创建、与其他资产相联系的资产,被称为稳定币,挂钩的资产包括法币或高流动性金融资产或其他虚拟资产甚至算法机制。第三类是各种代币,被称为token,如证券化代币、非同质化代币等。

02./

虚拟资产行业发展现状

(一)加密货币市值大幅波动下降,稳定币风险频发

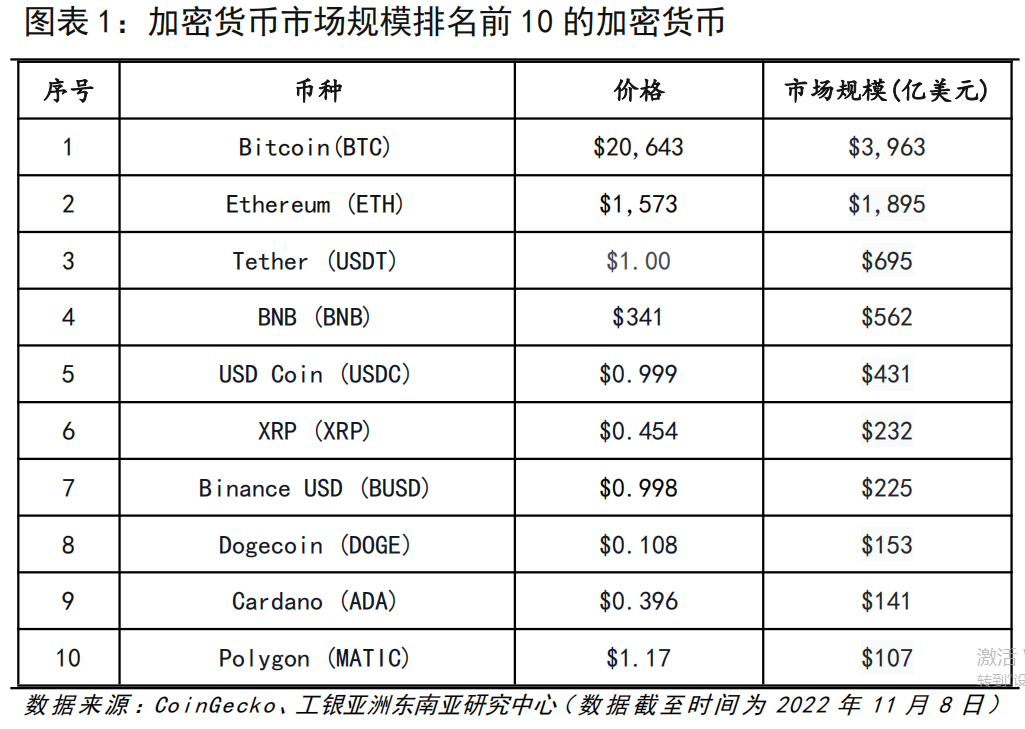

根据的统计,全球有超过500个虚拟资产交易平台,超过13000种加密货币上市交易,加密货币的总市值于2021年11月达到超过3万亿美元的高点,此后迅速下降到2022年11月的1万亿美元以下,降幅达到66%[3]。其中比特币价格从2021年11月的高点1比特币约等于6.8万美元迅速下跌到近期的1.6万美元,降幅达到76%。加密货币是虚拟资产的最早和最原始形态,其中传统加密货币比特币、以太坊占总市值三分之二以上。统计还显示,代表性加密货币的交易量偶尔会达到纽约证券交易所交易量的70-95%。

与加密货币市场类似,稳定币市场也是一个高度集中的市场,目前市值高度集中在三种占主导地位的稳定币中(USDT、BUSD、USDC),其中USDT、USDC占市值的80%,前三大稳定币占交易的近90%[4]。虽然稳定币的初衷是为了对冲加密货币的高波动性,但在加密货币价值大幅下跌、叠加高杠杆的双重冲击下,2022年大量稳定币爆仓。比如算法稳定币Terra USD与美元1:1挂钩,2022年加密市场的连续下跌导致Terra陷入挤兑而崩盘,急剧损失了超过99%的价值。

(二)加密货币资管产品逐步吸引越来越多关注

尽管加密货币是否能够作为大类资产配置仍存在较多争议,一些主流金融机构甚至断言加密货币不具备价值,但加密货币资管化的趋势持续发展,在美国和加拿大已经发展出期货、ETF、指数基金等资管产品,吸引传统金融市场的资金进入到虚拟资产领域。

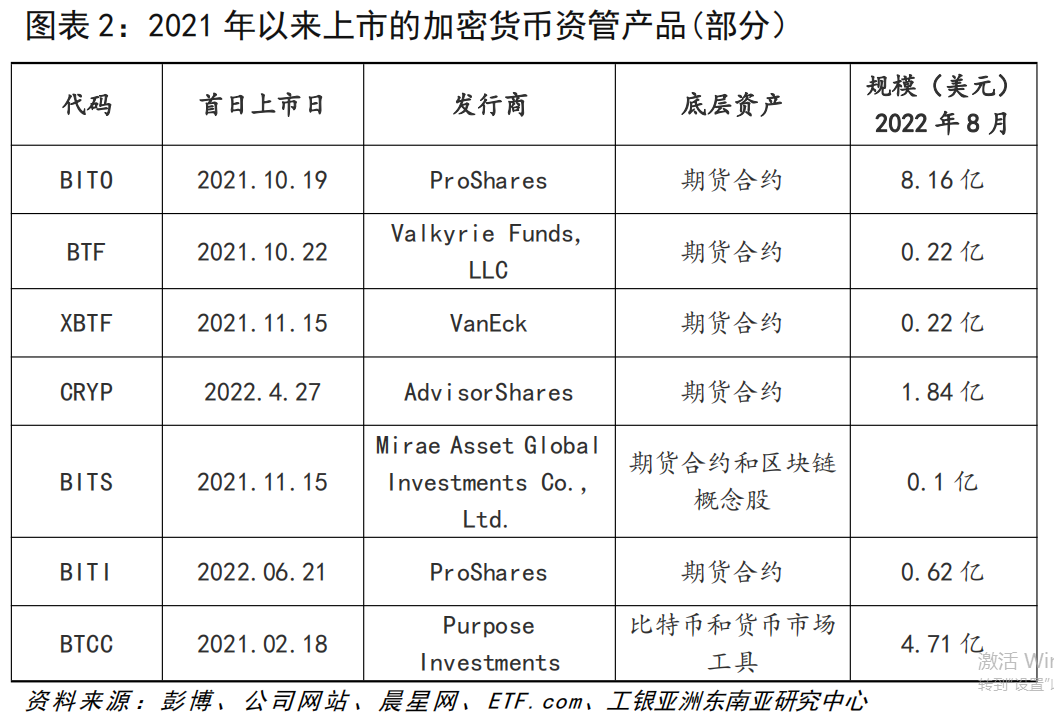

自2017年芝加哥商品交易所(CME)对机构投资者首次开放了比特币期货交易后,2021年10月美国第一只比特币期货ETF上市,资产管理公司陆续开发出基于比特币BTC、以太坊ETH等加密货币的各种资管组合。根据彭博和晨星的统计,2021-2022年上市的加密货币资管产品总的管理规模已经超过15亿美元(见图表2)。

(三)虚拟资产交易平台“暴雷”凸显监管缺位风险

2022年11月初,全球第二大加密货币交易所FTX交易所的挤兑引发了加密市场的“雷曼时刻”。FTX交易所成立于2019年,推出了股权通证、杠杆代币等多种投资方式,迅速积累了超过100万用户,日交易量从5000万美元攀升至20亿美元,鼎盛时期平台的估值高达320亿美元。此次暴雷被指挪用了平台的客户资产,同时与关联量化交易公司 之间存在利益输送、内幕交易、操纵币价等乱象。对平台用户和机构投资者如淡马锡控股、红杉资本、日本软银、加拿大安大略省教师退休基金等造成了直接损失,红杉资本宣布将对FTX投资价值减记至零。

事实上,这并非交易平台首次暴雷。比如,2014年2月,MT.Gox受到黑客攻击,失窃74.4万枚比特币后申请破产。2016年5月,遭受黑客攻击,价值超200万美元的以太坊资产被盗。2022年7月,管理资产超310亿元的币圈交易所Hoo宣布停止所有交易服务。

(四)STO产业链走向规范化发展,NFT市场初具规模

STO( token ),即证券型通证发行,始于ICO,是一种新型融资方式和新的虚拟资产类别。当前,STO已初步形成产业链,主要参与方包括第三方服务机构、监管机构、投资人、钱包托管方、区块链公联、技术协议提供商、STO交易所等,有部分观点认为代币化是证券化下一个发展方向[5]。目前token 权限管理·(中国)官方网站,美国、英国、日本、新加坡、中国香港等均将STO作为“证券”纳入监管。2019年香港发布《有关证券型代币发行的声明》、《立场书:监管虚拟资产交易平台》,要求在香港开展的或针对香港投资者开展的、与STO首次发行及二级市场交易相关的营销和销售活动将遵循传统证券的监管框架[6]。目前,香港2家持牌虚拟资产交易平台正与银行、证券探索STO发行。

2021年NFT市场经历爆炸式增长。根据数据,NFT市场规模已由2020年3亿美元大幅增加至120亿美元,不到2年时间增幅高达39倍[7]。目前NFT的应用在NFT虚拟艺术、NFT加密音乐、NFT NBA Top Shot卡牌等具有藏品性质领域之外,还衍生出诸多创新,包括在虚拟元宇宙环境中,虚拟的土地、建筑作为NFT资产进行买卖。在DeFi(去中心化金融)中,所有NFT资产均可作为抵押品进行抵押的NFT借贷等金融创新,以及碎片化NFT(F-NFT),F-NFT将NFT分解成更小的部分以单独出售,使个人投资者能够获得高价值NFT或一篮子NFT的较小股份,从作者、艺术家角度,F-NFT可以在不完全出售NFT的情况下释放部分价值。

03./

国际虚拟资产监管框架及动态

(一)国际组织关于虚拟资产监管的进展

2018年G20峰会要求国际标准制定机构密切关注虚拟资产的潜在风险并研究提出监管框架,此后多个国际组织从不同角度探究虚拟资产的影响和风险,提出监管建议。2019年后稳定币是焦点imToken,当前对NFT、DeFi风险也较为关注。

针对虚拟资产活动带来的反洗钱和反恐融资挑战,反洗钱金融行动工作组制定了虚拟资产服务提供商实施细则(2019年正式实施),要求虚拟资产服务提供商申请牌照或登记注册、接受有效监管并遵守反洗钱和反恐融资国际标准。

针对稳定币的潜在风险,金融稳定理事会于2020年发布了《应对全球稳定币带来的监管挑战征求意见稿》,提出按照一致性(同等业务、同等风险、同等监管)和技术中立原则对全球稳定币纳入监管。国际证监会组织于2020年3月发布了《全球稳定币动议报告》对虚拟资产的一级市场发行、二级市场交易提出监管建议。

针对商业参与虚拟资产的业务,巴塞尔委员会在现行监管框架下,提出了一套最低的监管标准,在核心一级资本与风险权重、衍生品、抵质押融资、杠杆率、流动性管控、集中度指标初步形成了定量监管框架。

(二)主要国家虚拟资产监管框架

1.美国强调“负责任的创新”,原则上对虚拟资产进行分类监管,但实践中业务实质界定仍存争议。

2022年3月,美国签署《关于确保负责任地发展数字资产的行政令》,强调“负责任的创新”,旨在通过加强监管引导虚拟资产行业良性发展,保持美国在虚拟资产领域的领先地位。针对虚拟资产,尚未形成统一的监管机构及规则,总体将虚拟资产按照商品和证券两类纳入监管,并分别由CFTC和SEC监管,其中:CFTC监管属于商品的资产,并将比特币和以太币认定为“商品”纳入监管;SEC监管属于证券的虚拟资产,如将STO视为证券,纳入监管。实践中的分歧在于,相关业务的“商品”与“证券”属性界定问题。

目前,STO基本实现了有监管的发展。2017年7月,SEC发布《根据第21(a)条规定的调查报告:DAO》,提出运用豪威测试(Howey)认定DAO Token属于证券,因此除非满足豁免注册条件,发行人应向SEC注册DAO Token的发行和销售。当前在美国STO主要有两种发行途径:一是根据《1933年证券法》向美国证券交易委员会进行注册;二是无需注册,但要获得豁免,即通过“ A+”,“ CF”,“ D”或“ S”等方式进行证券发行,相较注册发行,取得豁免发行更简便、可节约时间和成本,但对募集金额和投资者有相应要求,当前大部分STO采用豁免方式。

但针对NFT和DeFi仍存争议,分歧在于NFT属于知识产权还是属于证券。SEC认为NFT很可能在通过豪威测试(Howey)测试后,显示其本质还是证券的一种形式,比如,“无聊猿”系列于2022年10月被SEC启动问询机制。SEC声明SEC、CFTC等均对DeFi有监管权限,以期约束DeFi在监管空白下的过度无序发展。

2.欧盟推出《加密资产市场监管法案》,初步建立虚拟资产全面监管框架。

2022年10月,欧盟通过《加密资产市场监管法案》(The in bill,MiCA),为加密资产发行人和加密资产服务商(CASP)在欧盟层面制定统一的规则,要求发行人和加密资产服务商必须获得授权。要点包括:

监管加密货币开采、发行及服务行为。MiCA要求大型“加密资产服提供商”披露其能源消耗。加密货币发行人必须为注册法人实体,并且公布包含有关其项目最低限度信息的“加密资产白皮书”。与发行人一样,CASP必须为法人实体,MiCA对CASP的服务和活动界定宽泛,包括:(a)代表第三方保管和管理加密资产;(b)加密资产交易平台的运营;(c)将加密资产与法定货币进行兑换;(d)将加密资产与其他加密资产的交换;(e)代表第三方执行加密资产订单;(f)加密资产的存储;(g)代表第三方接收和传输加密资产订单;(h)提供有关加密资产的咨询业务。CASP需满足一定条件、获得授权才能运营,且对上述每一种活动提出针对性特别要求。

严格监管稳定币,但对NFT的监管尚未明确。MiCA最具开创性的工作之一是对稳定币的监管方式,特别是在储备资产构成、管理与发行相关方面提出条件。比如,储备资产与稳定币发行人自有资产隔离、定期审计等。根据MiCA,具有独特性的,与其他加密资产不可代换的加密资产不属于监管范围。

MiCA同样没有涉及DeFi,但欧盟委员会提出了一监管DeFi活动的“嵌入式监督”技术解决方案,用以监测DeFi活动的合规性。

3.新加坡实施牌照化监管方式,重点监管支付型代币以及证券型代币,限定交易范围为机构投资者。

新加坡金融管理局MAS是新加坡监管虚拟资产的主要机构。MAS监管的主要特点是牌照化,2020年1月生效的《支付服务法令》( Act,PSA)要求从事特定支付服务的企业需要获得许可证才能展开经营活动,其中包括支付型数字代币服务( token ,DPT),具体是指购买或出售数字支付代币(DPT),或提供允许人们交换DPT的平台,这被视为是加密货币交易所的牌照。需注意是的支付型数字代币定义中要求不能锚定任何货币,因此类似Libra等稳定币不在这一类监管范围。MAS表示已收到170份支付类加密货币DPT牌照申请,包括火币、币安、、等知名加密货币交易所。

目前MAS的监管有两个突出特点。一是交易范围严格限制在专业投资者。根据2020年1月起实施的《支付服务法》仅限专业投资者进行交易。二是仅将具有金融属性的虚拟资产纳入监管框架。MAS将代币分为功能型代币、支付型代币以及证券型代币,MAS只监管后两类。对于功能性代币产品,没有明确法律指引,但如果被认定为证券,那么将受到MAS监管。此外,MAS引入沙盒监管,在风险可控基础上鼓励创新。

综合主要国家虚拟资产监管经验来看,鼓励创新和规范发展是主基调,强调按照业务实质,根据“相同业务、相同风险、相同监管”的原则对相关活动纳入已有监管框架,主要监管手段包括颁布法令、发放牌照和监管沙盒等。由于比照现有金融监管原则,当前规范监管虚拟资产的关键分歧点在于业务实质是否具有金融属性的判定。

04./

香港虚拟资产发展趋向及行业机遇前瞻

(一)《有关香港虚拟资产发展的政策宣言》(以下简称《宣言》)传达开放兼容的监管态度

2022月10月31日发布的《宣言》,强调香港作为国际金融中心对全球从事虚拟资产业务的创新人员保持开放和兼容的态度,创造便利的环境推动其可持续发展。要点包括:

一是推行虚拟资产服务提供商(VASP)发牌制度。正在立法的《打击洗钱修订条例草案》将规定虚拟资产交易所必须向香港证监会申领虚拟资产服务提供商牌照,并赋予SFC监管虚拟资产全部业务活动的权力。未来更多的虚拟资产交易平台有望获得牌照,仍需继续承担KYC、反洗钱AML、反恐融资CTF以及投资者保护等诸多义务,确保行业规范和可持续运行。

二是探索允许零售投资者参与虚拟资产投资交易。根据《证监会有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》,虚拟资产相关产品被视为复杂产品,投资群体严格限制在“专业投资者”。此次《宣言》表示将逐步放开“专业投资者”限制,允许零售投资者参与虚拟资产投资交易。

具体地,零售投资者参与虚拟资产投资预计分三步走,首先,可参与虚拟资产期货交易所买卖基金ETF。《宣言》发布同日,SFC宣布准许符合资格的虚拟资产期货ETF产品在香港公开发售,港交所也公开表态欢迎以虚拟资产为基础的ETF在港上市[8]。其次,可参与底层资产为非复杂产品的STO。香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪在10月31日香港金融科技周演讲时指出,代币化的普通债券会被视为“非复杂产品”,未来零售投资者还可投资于证券型代币发行STO,例如绿色债券STO。最后,是否允许零售投资者直接买卖虚拟货币有待咨询。梁凤仪表示,拟待《打击洗钱修订条例草案》通过立法、规定在港提供服务的中央虚拟资产交易所必须领有证监会牌照后,再就散户准入议题咨询市场。该修例草案预计于2023年3月通过立法,证监会初步拟于2023年4月进行咨询。

三是开展虚拟资产试验项目。根据《宣言》,香港将推出三个虚拟资产试验计划,分别是:2022年香港金融科技周发行NTF(非同质化代币),绿色债券代币化,以及数码港元。

四是推动建立完善的稳定币监管框架。《宣言》阐述了对稳定币在稳定和赎回机制等方面需进行适当监管的国际共识和监管态度。2022年初,由香港金管局发布关于将香港监管框架扩展至稳定币的咨询文件,邀请业界探讨规管用作支付用途的稳定币。后续将发布咨询结果并公布下一步工作,计划在2024年度之前颁行新监管制度。

(二)虚拟资产业态在港创新发展趋向展望

一是虚拟资产投资交易中心。香港作为全球财富中心、资产管理中心,管理资产管理规模达35万亿港元,其中私人银行及私人财富管理业务规模达10万亿港元,资产多元化配置需求巨大。相关统计显示,投资者透过海外平台购买的虚拟资产资金由2020年的800万港元大幅增加至2021年100亿港元[9]。特区政府积极吸引家族办公室等在港设立或扩展业务,有望带动更多内地及区域高净值群体在港配置资产,相应衍生更多虚拟资产配置需求。

二是区块链创新金融中心。香港特区政府着力打造国际枢纽,香港也是国际清算银行创新枢纽所在地之一,以区块链为代表的前沿技术正在成为升级香港金融基础设施的重要利器。目前,数字港元正在研发当中,多边央行数字货币桥项目已发布第一阶段报告,“香港贸易联动平台”已实现与中国人民银行数字货币研究所的贸易金融区块链平台第二期跨境合作、并入选福布斯2022年“区块链50强”榜单。

三是数字藏品(NFT)中心。香港文化艺术发达,NFT为艺术作品确权、溯源和交易流动提供天然解决方案,有望为香港文化艺术藏品行业创新发展开创新局面。“十四五”规划支持香港建设中外文化艺术交流中心,香港特区政府也在最新施政报告中明确推进文化艺术产业发展。香港在珠宝、展演、演艺、运动等领域的NTF探索有望加快发展,也有望尽快吸引更多内地NFT创业者赴港发展。

四是Web3.0创新中心。Web3.0时代正在加速到来,随着数字新技术的创新和应用场景的升级,以元宇宙为代表的虚拟经济形态探索发展,为虚拟资产提供了更多商业化应用场景,虚拟资产的规范发展也为Web3.0创新提供了必要应用基础。香港拥有浓厚的前瞻创新氛围,全球第一大市值稳定币USDT的母公司、知名交易所和FTX都发起于香港,近年香港本土也诞生了不少新的区块链领域初创企业和加密投资机构,《宣言》落地更有望为内地活跃的Web3.0创新提供合规发展的土壤。

[1]定义来自2021年6月巴塞尔委员会发布咨询文件《对加密资产敞口的审慎处理》。

[2]香港证监会,持牌虚拟资产交易平台名单;香港证监会,有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函。

[3]数据来源于网站,其是全球最大的加密货币数据披露平台之一,追踪全球超过500个数字交易平台的超13000种不同加密资产。

[4];;

[5] 美SEC主席:所有股票都可能被代币化,支持符合监管的加密货币创新,网络研讨会“数字资产的创新与监管”,数字商会,2020年10月。

[6] 香港证监会,《有关证券型代币发行的声明》,2019年3月28日;香港证监会,《立场书:监管虚拟资产交易平台》,2019年11月6日。

[7]数据来源于, NFT货币之市值排名。

[8] 梁凤仪,拥抱创新与监管 揭开未来金融新篇章,香港金融科技周2022上的主题演说。10月31日,香港证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪在香港科技周上表示,香港证监会正研究设立一个制度,向可投资于主流虚拟资产并设有妥善投资者保护措施的ETF给予认可。梁凤仪同时表示,初步阶段,预期相关资产将限于在芝加哥商品交易所买卖的比特币期货、以太币期货。根据香港证监会同日发布的《关于虚拟资产期货ETF的通函》则进一步确认,之后会酌情扩大合资格虚拟资产期货市场的范围。

[9]梁凤仪,拥抱创新与监管 揭开未来金融新篇章,香港金融科技周2022上的主题演说。

夏林峰、李卢霞、侯鑫彧、徐麒钧、林孟贤、文晨宇、刘雅青

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。